|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

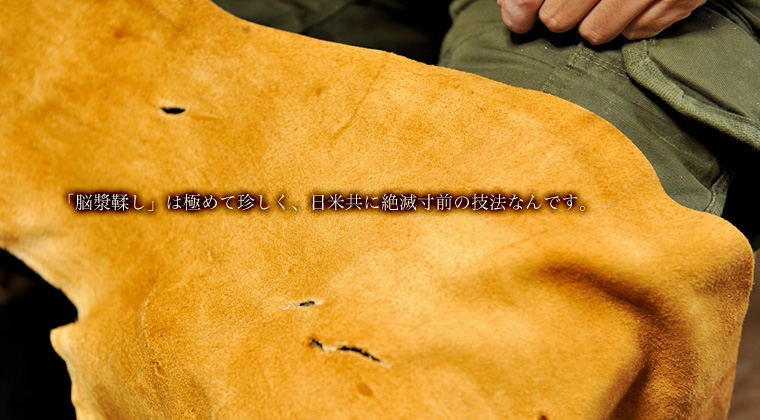

失われた技法「脳漿鞣し」 |

|

|

最近では制作に使われる革までも、ご自身で鞣したりするようになったそうですが、その鞣し技法「脳漿鞣し」は失われた文化だとの事ですね。

この鞣し技法はどの様なものなのでしょう。

脳漿鞣しは最古の鞣し技法の一つです。文字通り脳漿、つまり脳みそをオイルとして使用し、その成分を皮に浸透させて揉み込んで柔らかくし、燻製することでタンニンを定着させます。しかしタンニン鞣しとは違い、あくまでオイル鞣しの範疇です。日本では奈良時代には高度なテクニックが確立されていたようです。

特徴は、水に強く洗濯が可能、そして毛布とも形容される柔らかさです。ギンという表皮を削ぎ、バックスキンの状態に鞣すので、柔らかさが際立ちます。また耐久性に優れ、燻蒸で虫も付きにくく、きちんと保存すれば長い年月を経ても柔らかさが変わりません。

正倉院に鹿の脳漿鞣しの足袋が収められていますが、今も柔らかさを維持していると聞きます。千年の時を超えるのですね。印伝も江戸時代ぐらいまでは脳漿鞣しだったようです。

化学薬品を使用しないので、良いことずくめに見えますが、非常に手間がかかる。また脳漿は独特の臭いで、しかもいったん腐らせてから使います。このことから他の技術が確立されると廃れてしまいました。

現在、日本では数人が趣味でする程度で、プロはいないと聞きます。

アメリカではブレインタンと言います。有史以前からラコタだけでなく、色々な地域の部族たちによって作られていた、ある意味、インディアンクラフトの一つかもしれません。インディアン社会でも、日本同様、非常な手間から廃れ、一度は絶滅しました。

それをここ数十年で白人の有志が蘇らせ、現在は蘇らせたメソッドで、極めて少数ですが、それで食べていこうとしている人がいるという感じです。僕も含め、彼らはできるだけ臭いを出さず、衛生面でも他の鞣しに劣らない方法を研究し、ウェブの掲示板で情報交換して、ブレインタン技法の復興に心血を注いでいます。

ラコタ族も20世紀までは普通に脳漿鞣しをしていました。居留地に入る前は、男が狩ったバッファローや鹿を鞣すのは女の仕事でした。現在はクラフト店で販売されている革を使っています。まれに挑戦する若い人もいますが、あまりの手間にすぐに逃げ出すと、居留地界隈の白人ブレインタンナーが話しています。ですから自分でというより、白人ブレインタンナーから購入しているようです。

しかし価格は一般的に、通常流通のクロム鞣しの約三倍ぐらいですので、恵まれた作家でないと大変です。

日本で脳漿鞣しを継続している人は、僕を含めて二人ぐらいと聞きます。日本では職業差別からの階級制度に関係したためか、技術が秘されているようです。

僕は先ほどのメソッドなどをベースに、より日本の気候や鹿の種類に合う方法に改良しています。テクニックとしては日本のものより、インディアン・ブレインタンのものに近いと思います。

失われた文化を復活させる作業というのは非常に困難がつきまとう、大仕事だと思うのですが、それでも「脳漿鞣し」をはじめようと思われた理由というのは何なのでしょう。

最初のきっかけはFUNNYの現社長(チーフ)との会話です。

ラコタに行き始めた頃、恩人が「革は良い物を使いなさい」と、ショショーニ族の人が鞣す革を紹介されたんです。初めて見た時の印象は「汚くてムラがあって、煙臭い」でした。

日本のスモーク革(クロム鞣しですが)の綺麗さに慣れていたので、色ムラが激しく、汚いし、方々穴だらけで、良さがよく分かりませんでした。使ううちに特性に魅了され、オールマイティーではないけど、ある細工の時はこれ、と言えるほどになってきました。

それが数年前、輸入できなくなり。他に似た物を探す課程で、それがブレインタン、日本では脳漿鞣しという、極めて珍しく、日米共に絶滅寸前の技法によるものだと分かりました。ツテやネットからアメリカで販売人を数人見付け、直接連絡を取って売ってもらうことになりましたが、トラブルも多く、鞣しのテクニック上から欲しい雰囲気とは違う物でした。

そんな時、FUNNYの社員さんから「原皮の保税倉庫の床に白い物が沢山落ちてんねん。何かな?ってよく見たら、全部ウジ虫」と聞き、「そんな仕事絶対したくないですね?」と言ったら、チーフが「でも、そこを掃除する人がおるんやろな」とぽつりと言ったんです。この一言は忘れません。

嫌なこと面倒なことを全部人任せにしている自分に気付きました。それで「いつか自分で鞣せるようになろう」と決心したんです。その時は「やらなきゃ」という使命感でいっぱいで、自分が鞣した革を使うまでは考えなかったですけど。

僕は熊にも関心があり、派生して日本のマタギ文化の勉強もしていました。

その時、ネットで群馬の若い熊猟師と知り合いました。彼の自然や命への考え方はラコタ族と通じる部分があり、その価値観に惹かれました。その彼から熊の生皮を提供するから鞣してみる?と提案され、できるかを考える前に欲しさが先に出て、反対する家族を説得して、鞣しの準備にかかりました。

アメリカのブレインタンの掲示板の過去ログから、熊は非常に難しいと分かりました。その掲示板で知識的な助言を請うたら、沢山の人が資料を送ってくれて。手に大けがをしたものの、何とか初の鞣し、それも熊を成功させました。ただ、熊の脳漿鞣しは難しく、違う鞣し方でした。鹿の皮ももらい、今度もウェブ友達に相談しながら、初の脳漿鞣しも大成功。革は僕が望んだ通りの、汚くムラが凄い物でした。

以来、自分が鞣した革以外は考えられません。

アメリカでのワークショップに参加していたら、苦労もなかったのではと思います。でも活字を頼りに自力でやることで応用力が付いたと感じます。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|